聚酰亚胺(以下简称PI)是分子主链中含有酰亚胺环(-CO-NH-CO-)的芳杂环高分子化合物,具备耐高温、耐低温、高强度、高模量、耐水解、耐辐射、耐腐蚀、高电绝缘、低介电常数等优异性能,被列为“21世纪最有希望的工程塑料之一”。

PI上游原材料二元酐及二元胺首先在极性溶剂中低温缩聚获得前驱体聚酰胺酸,再通过热亚胺或化学亚胺法,分子内脱水闭环生成PI.PI产品主要应用形式包括薄膜、纤维、复合材料、工程塑料、泡沫等,广泛应用于航空航天、电气绝缘、液晶显示、微电子等领域。

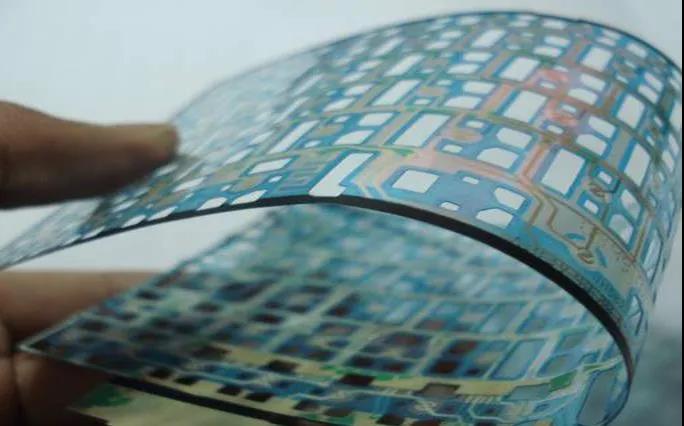

PI薄膜是最早实现商业化应用的PI产品。PI薄膜性能极佳,被称作我国发展高技术产业的三大瓶颈性关键高分子材料之一。据软板厂了解,根据用途,PI薄膜可分为以绝缘、耐热为目的的电工级PI薄膜和附有高挠性、低膨胀系数等性能要求的电子级PI薄膜。

电子级PI薄膜价格高昂,行业进入难度大,目前仍属于高技术壁垒行业,被称为“黄金薄膜”。全球70%的生产集中在美国、日本、韩国等国家。主要由美国杜邦(Dupont)、日本东丽(Toray)、日本钟渊化学(Kaneka)、日本宇部兴产(Ube)、韩国SKC)等企业垄断,产能集中度较高,企业规模多在2000~3000吨/年。

我国PI薄膜行业起步晚,目前国内约有70家PI薄膜生产企业,产能规模多在百吨上下,主要应用于低端市场。随着我国对高端电子级PI薄膜需求的不断增加,国内软板厂开始向高性能PI薄膜市场进军。目前国内已具有规模以上电子级PI薄膜生产能力的企业有时代新材、丹邦科技、瑞华泰以及中国台湾地区的达迈科技、达胜科技等。2019年我国PI膜总产能达到1.6万吨/年,开工率约为60%,高端电子级PI薄膜产量不足千吨。

从需求端来看,2016—2020年国内软板厂对PI薄膜的需求复合增速高达10%,2020年总需求量约为1.3万吨。目前我国电子级PI薄膜与电工级PI薄膜整体消费量相当,未来随着电子显示、软板厂FPC和导热石墨膜等电子级应用领域的快速增长,电子级PI薄膜消费量规模进一步增大,预计2023年将超过电工级PI薄膜。但高端电子级PI薄膜在设备、工艺及人才方面存在较高技术壁垒,目前发展进入瓶颈期。2020年我国PI薄膜进口依存度约25%,随着我国相关研发及技术人才的积累,叠加下游重点市场转移至大陆市场及相关政策的利好,我国PI薄膜发展将不断提速,逐步实现高端产品国产化替代。

平板电脑摄像头FPC

平板电脑摄像头FPC POS机天线FPC

POS机天线FPC POS机天线FPC

POS机天线FPC 手机天线FPC

手机天线FPC